Citron® + iQspot : une alliance pour bâtir le leader européen de la performance énergétique immobilière

📣 Grande nouvelle chez Citron® ! Nous franchissons aujourd’hui une

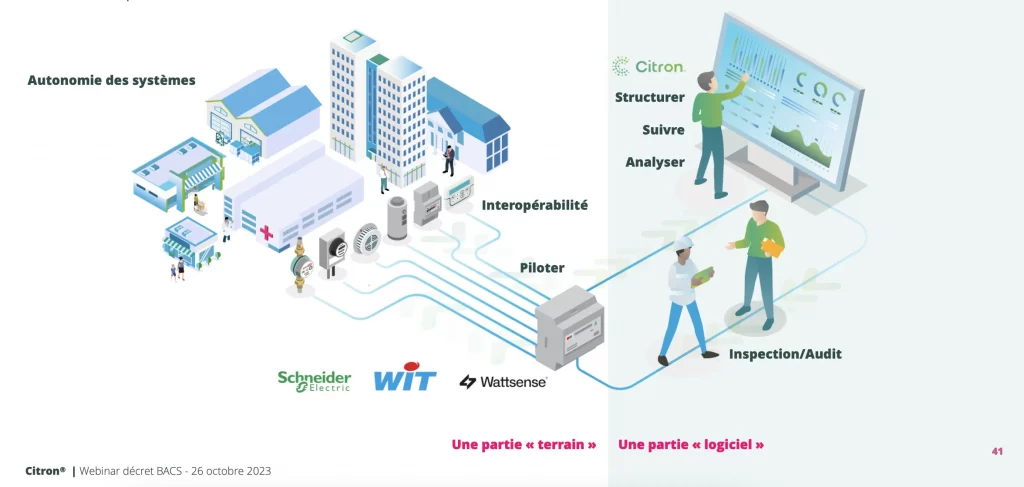

Citron x Capitole Energie : Comment atteindre l’objectif 2030 du décret tertiaire avec succès ?

Merci d’accepter le cookie “YouTube” pour que la vidéo puisse s’afficher.

Découvrez Citron.io en vidéo

Merci d’accepter le cookie “YouTube” pour que la vidéo puisse s’afficher.

Découvrez Citron.io en vidéo

Découvrir les offres

📣 Grande nouvelle chez Citron® ! Nous franchissons aujourd’hui une

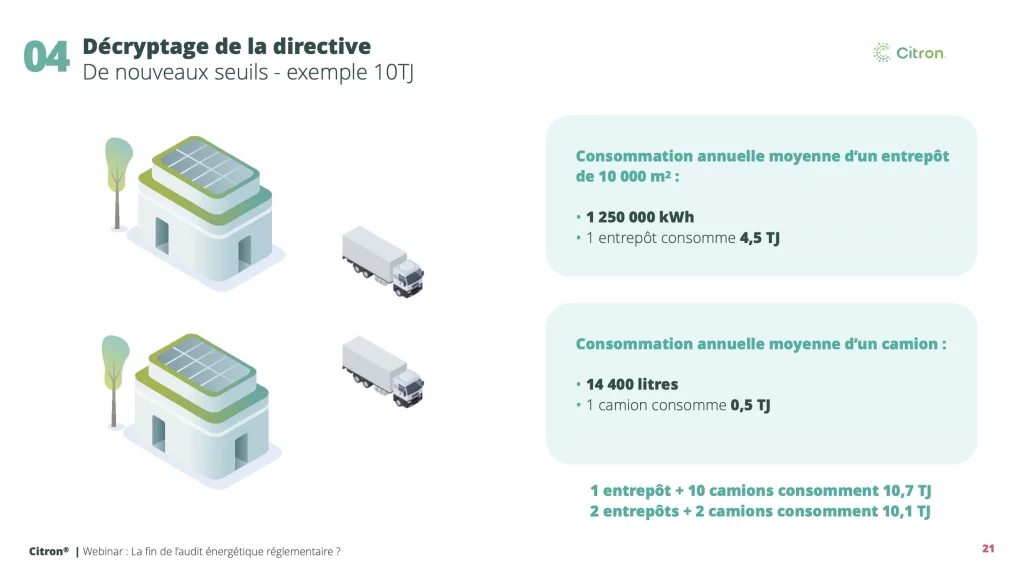

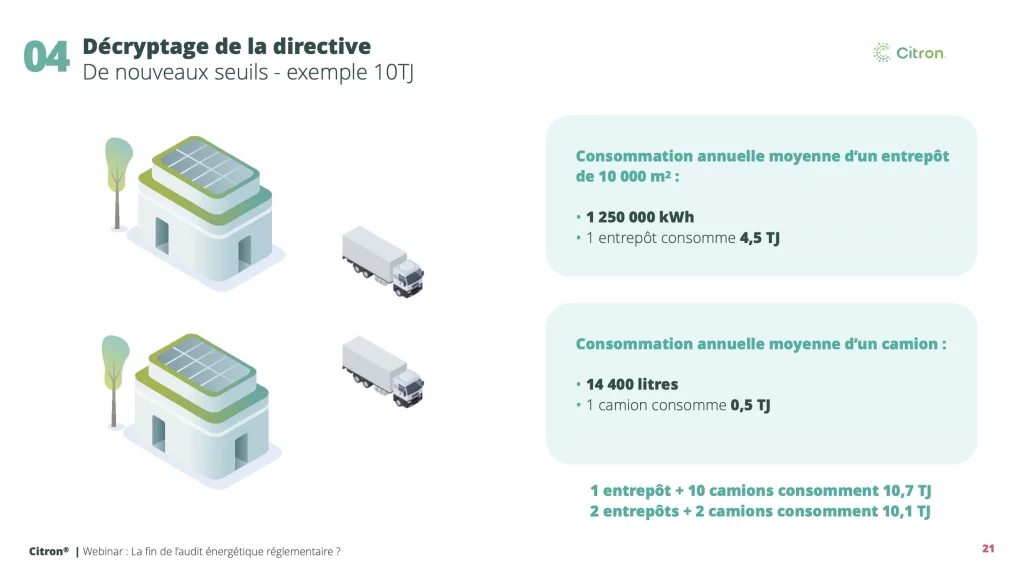

Une rumeur persistante secoue le monde de l’efficacité énergétique :

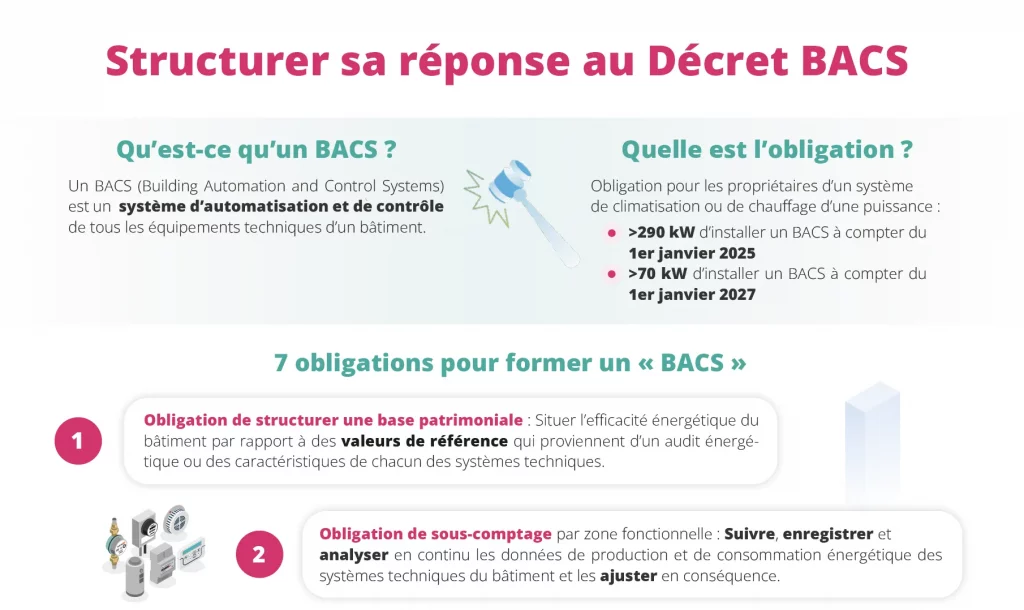

Ce mois-ci, nous prenons un moment pour revenir à l’essentiel

La FAQ centralise 3 types de contenu :

Le guide rédigé par Monsieur Lereau, Chef de projet « Maîtrise de l’énergie et réglementation. Thermique des bâtiments », au Ministère de la Transition Energétique et Solidaire.

Les questions posées à Citron® lors de rendez-vous sur la réglementation.

Les questions posées sur le site internet.

Rejoindre notre newsletter

(Nom commercial : Citron®)

28 quai Gallieni

92150 Suresnes

France

(Nom commercial : Citron®)

28 quai Gallieni

92150 Suresnes

France